Focales variables / Zooms

Sommaire

Généralités

Sans être un expert, on aura pu saisir de tout ce qui précède que l’optimisation d’un objectif de focale fixe (prime lens) n’est pas chose simple et oblige à des compromis. Dès lors on peut se demander si le calcul d’une focale variable de bonne qualité ne ressemble pas au problème de la quadrature du cercle. En tout cas, on ne sera pas étonné que les zooms ne parviennent pas à des ouvertures aussi grandes que les focales fixes.

Le principe du zoom est établi depuis longtemps : un système afocal accompagné par un système destiné à la focalisation, et la partie objectif elle-même. Le système de lentilles afocal modifie le diamètre du faisceau lumineux sans pour autant diriger les rayons vers un point donné. Ce dispositif fait ainsi varier l’échelle de reproduction, comme si on modifiait la focale. On a alors un objectif à focale variable.

Le principe est immédiatement compliqué par la nécessité pratique de maintenir une mise au point constante quel que soit le grossissement : c’est à cette condition qu’on aura un zoom stricto sensu. Pour les modèles les plus élaborés, on cherche aussi à obtenir une ouverture qui ne varie pas pendant qu’on modifie la focale.

Du fait de ces exigences, les zooms se caractérisent donc par un nombre accru d’éléments, en divers groupes aux déplacements complexes. D’où plusieurs conséquences :

- En raison des nombreuses lentilles, le contraste baissera plus facilement du fait des réflexions internes. Quelle que soit la qualité des traîtements anti-reflets, l’inconvénient ne disparaît jamais complètement. Suivez un jour à la télévision une étape de course cycliste, et voyez ce que devient l’image quand le caméraman juché sur sa moto filme en direction du soleil…

- Une réalisation mécanique hors-pair est impérative. Avec les zooms bon marché offerts au public, il est inutile de se torturer pour savoir si l’optique souffre d’un décentrement quelconque : la réponse est forcément oui… Un zoom sera plus exposé à voir apparaître du jeu avec le temps : autant une optique fixe d’occasion donne rarement lieu à une déconvenue, autant, avant l’achat, un zoom de seconde main doit être examiné de près et être testé en parallèle avec un objectif de référence.

Evolution

Au départ, le concept du zoom intéressait suprêmement les cinéastes, ce qui est naturel puisqu’ils produisent des images animées : modifier l’angle de vue (en le resserrant ou en l’élargissant) en cours de séquence est un besoin qui va de soi. Quant aux photographes, la généralisation des appareils SLR à visée reflex mono-objectif, avec lesquels on voit exactement l’image cadrée, leur a donné un outil parfaitement adapté à l’usage des zooms.

Il semble que le premier zoom utilisable apparut en 1937, sur une caméra Siemens. En 1933 un brevet britannique (398307) décrivait déjà un 28-100 de 11 éléments, conçu autour d’un Opic – objectif décidément fertile en développements. Mais (sans parler de la nécessité de traîtements anti-reflets vraiment efficaces) il fallut les progrès des calculateurs électroniques programmables (i.e. ordinateurs/computers) dans les années 1950 pour que les zooms puissent se développer. On peut imaginer que le calcul des derniers produits (comme le Zuiko 35-100 présenté plus bas) aurait donné la migraine à Tronnier lui-même.

Pierre Angénieux lança en 1956 le premier zoom à compensation mécanique qui permettait de maintenir rigoureusement le point sur toute la gamme des focales.

Pour les usages courants, les zooms actuels donnent le plus souvent satisfaction. Même des modèles présentant certaines faiblesses peuvent être jugés intéressants en raisons de leurs avantages pratiques. Les photographes de presse quotidienne, pour qui le but est de rapporter coûte que coûte des photos, utilisaient il y a déjà longtemps des zooms qui pouvaient atteindre des scores déplorables en tests sur mires, mais satisfaisaient leurs besoins (fournir des images destinées à être imprimées en format modeste avec une trame relativement grossière). Puis ce sont les illustrations « pleine page » de magazine qui devinrent possibles. Quant aux plus récents, les meilleurs zooms sont considérés comme supérieurs aux focales fixes (sous-entendu : focales fixes conçues il y a plus de trente ans).

Exemples historiques

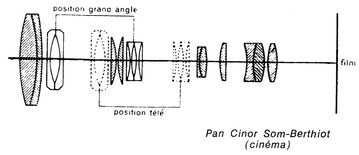

Berthiot Pan-Cinor 12,5-36/2,8 (avec viseur annexe) de 1954

Roger Cuvillier, un centralien né en 1922, déposait en 1949 un brevet concernant un objectif à focale variable et compensation optique. Le succès fut rapide. Paillard Bolex ne tarda pas à équiper ses caméras de ce zoom fabriqué à Dijon, rue Nicolas Berthiot.

Berthiot 8-40/1.9 Pan-Cinor reflex (1960)

Berthiot offrait naguère aux amateurs de ciné 8 mm ce zoom 5x à viseur reflex ouvert à f/1,9. C’est un exemple de zoom à compensation optique.

Schneider Kreuznach Variogon et Optivaron f/1,8

En cinéma 8 mm, nombre d’amateurs ont connu (ou rêvé sur…) les Variogon/VGN 10-35, 9-36, 8-40, 7-56, tous ouverts à 1:1.8.

On peut en voir le summum dans le Variogon 1,8/6-180 soit un range de 30 fois ! (angle de champ 60 à 2°). Il fut produit vers 1978 pour les caméras Beaulieu.

Le schéma montre le prisme à miroir semi-transparent qui permet la visée reflex. Ce dispositif prélève une proportion non négligeable de la lumière, une raison supplémentaire pour désirer une optique lumineuse ; ceci sans préjudice de la faible sensibilité d’un film couleur comme la Kodachrome 40.

Angénieux 16-44 T1:1,3

Ce zoom très lumineux était destiné aux caméras 16 mm. T désigne la luminosité photométrique ou réelle (T-stop), distincte de l’ouverture géométrique (F-stop). Cette dernière devait être en fait de f/1,1.

A des range nettement plus élevés, noter le 10-120 mm T-2,5 (1958) et 10-150 T-2,3.

Voigtländer Zoomar 2.8/36-82 mm (1959)

Non seulement le Dr Frank Back (1902-1982) conçut ce premier zoom pour appareil photo, au demeurant très lumineux, mais encore il inventa le mot zoom par la même occasion. Ce zoomar fut produit en monture Bessamatic, Exakta et aussi 42 mm vissante. Le calcul électronique avait été mis à contribution, ainsi que les verres aux terres rares. 14 éléments en 11 groupes.

Angénieux Optimo 17-80 F1:2,0 T1:2,2 [http://www.angenieux.com/zoom-lenses/index.php?txt=5]

Cet Optimo appartient à la série assez ancienne Sphérique de la firme française, ce qui ne l’empêche d’être toujours disponible, à l’achat ou en location. Il est destiné au cinéma 35 mm, ce qui explique (mais n’excuse pas complètement) que ce genre d’outil vous est offert au prix d’une voiture moyenne. Le cercle image mesure 28 mm de diamètre. Angle de champ : 65,8 à 15,6°, correspondant approximativement à une plage de focale de 35 à 150 mm en photo 24x36. Le poids est de 5,5 kg.

Canon 8,5-25,5 mm f/1,0 (1975)

Rappelons ici le zoom f/1,0 qui équipait la caméra Super-8 310 XL de Canon présentée au début.

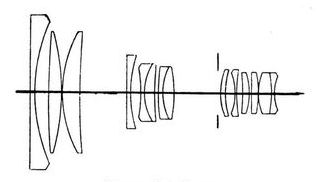

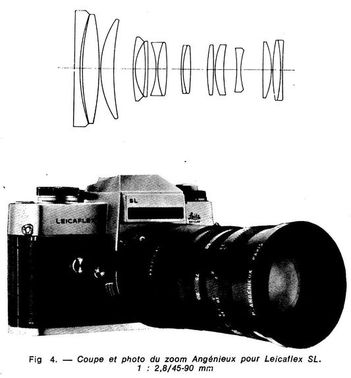

Angénieux 1:2,8/45-90 mm

Dès le début on eut donc, en photographie petit format, des zooms ouverts à 1:2.8, mais depuis on n’a guère fait mieux.

L’Angénieux 45-90/2,8 (15 éléments en 12 groupes) pour Leicaflex est un grand classique de ces premiers zooms lumineux. Lancé en 1968 – on a signalé un prototype de 1962 avec monture Retina. C’était la première fois que le fabricant de Wetzlar se risquait à commercialiser un zoom.

Zeiss Vario-Sonnar 1:2.8/40-120 mm (1971-1973)

Destiné aux Contarex de Zeiss-Ikon. Le second zoom de Carl Zeiss, après le 85-250/4.0 (1970-1973). Angle de champ 56-20°, m. à p. mini. 2,5 m. Un millier d’exemplaires.

Nikkor 80-200 mm f/2,8 ED AI-s (1982-1988)

Ce télézoom donnait des images de haute qualité dès la pleine ouverture et même à 200 mm – au point de faire de l’ombre au Nikkor de 2.8/180, adulé par certains. Les concepteurs avaient limité prudemment la distance minimum de prise-de-vue à 2,5 m : ce n’est pas un zoom à tout faire, mais ce qu’il fait, il le fait très bien.

Lourd (près de 2 kg), il comportait 15 éléments en 11 groupes et aurait été fabriqué à 400 ou (suivant les informations qu’on peu trouver) 1600 exemplaires.

Angénieux 35-70 f/2,5-3,3 (~1984)

Très lumineux à 35 mm, forte distorsion à cette focale ; définition bonne et homogène, contraste modéré devenant excellent en diaphragmant. Distance minimale 46 cm, excellente.

Ce zoom accompagnait le 70-210/3,5 et les télés 180 et 200 mm (cf supra section « longues focales »). Il précédait le 28-70 2,6-2,8 AF. Cette gamme fut l’apothéose… et le chant du cygne pour Angénieux sur le marché grand public. Devenue Thales-Angénieux, la firme se « recentra » sur les marchés de l’optronique, TV, optique médico-scientifique et autres disciplines spatio-militaires. Il est vrai que la marge sur les ventes d’articles tels que des épiscopes jour/nuit de véhicules blindés d’infanterie est plus assurée que celle des 35-210/3,5-5,6 vendus en supermarchés.

Olympus Zuiko AUTO-Zoom 35-80mm f/2,8 ED (1987)

Un des meilleurs transtandards connus, sorti en même temps que les boîtiers Olympus OM-3 Ti et OM-4 Ti, couronnement de la gamme. Cette optique pouvait convertir au zoom le plus fervent utilisateur de 50 mm. La plage de focale est sans excès, surtout côté grand-angle (la priorité a visiblement été donnée à la qualité) mais correspond aux applications les plus courantes.

16 éléments (dont 1 en verre ED et 5 à haut indice de réfraction) en 14 groupes, m.a.p. mini 0,60 m. Champ 63-30°.

Exemples de l’ère numérique

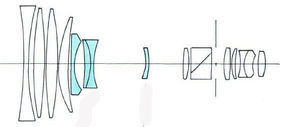

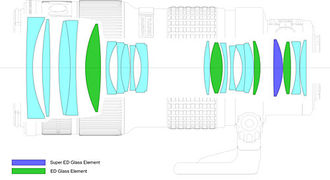

Olympus Zuiko DIGITAL ED 35-100mm 1:2.0 (2006)

Conçu pour le format 4/3 (image d’environ 22 mm de diagonale), l'Olympus 35-100/2,0 (angle de champ 34 à 12°) équivaut à un 70-200 en 35 mm. L’ouverture de f/2,0 est très intéressante ; elle est aussi indispensable pour obtenir en 4/3 une profondeur de champ assez réduite (le but est d’obtenir des fonds flous proches de ce qui est possible en 24x36 à f/2,8).

Inconvénient : le résultat est atteint avec un encombrement au moins égal aux zooms 24x36 équivalents (1650 g sans collier de trépied, 96,5 x 213,5 mm). 21 éléments en 18 groupes.

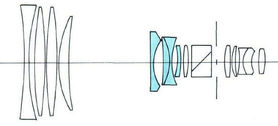

La même remarque s’applique au transtandard 14-35/2,0 (915 g., diam. 86 mm, long. 123 mm – 18 éléments en 17 groupes).

Sigma 200-500 f/2,8 EX DG (2008)

Présenté à la PMA 2008. Une pièce de 15 kg 700 (13 groupes, 17 éléments), mettant au point à 1m50 (rapport de reproduction mini 1/4,2) idéal pour la photo de petits animaux très venimeux ! Mensurations : 237x726 mm. Filtres à insertion 77 mm, alimentation autonome de l’autofocus.

Sigma 18-35 f/1,8 DC HSM (2013)

Pour capteur au format APS-C, un intéressant zoom standard (angle de champ diagonal 76,5° - 44,2°). L’ouverture de f/1,8 donne une profondeur de champ correspondant approximativement à ce que donne f/2,5 en 24x36. 17 éléments (dont 4 asphériques, et 5 en verres spéciaux) en 12 groupes.

Canon RF 28-70mm f/2 L USM (fin 2018)

F1:2.0 est une ouverture inédite pour un zoom utilisable en 24x36mm. Destiné aux nouveaux mirorless Canon R, c’est un objectif cher, lourd et volumineux (filtres de 95 mm !). Il utilise 19 lentilles dont 4 asphériques, en 13 groupes. Distance minimale de mise au point : 39 cm, long. 139,8 mm, diam. 103,8 mm, poids 1.430 g. Le fabricant promet une haute qualité. Ce ne sera pas malheureux car ce zoom pèse plus lourd et coûte plus cher que les quelques optiques fixes qu’il est censé remplacer.

Tamron 35-150 mm F/2-2.8 Di III VXD (type A058)

En août 2021, Tamron offrit à son tour l’ouverture f/2,0 sur un zoom couvrant le 24x36mm. Certes le diaphragme glisse jusqu’à f/2,8 quand on augmente la focale. Mais il s’agit d’un 35-150, soit un range x4,3, à comparer au x2,5 du 28-70 Canon précité. Avec f/2 constant, ce zoom serait devenu positivement intransportable. Celui-ci mesure déjà 89x158mm pour 1,165kg. Signe des temps, il est directement paramétrable via une interface qui permet de personnaliser son maniement. La formule optique comprend 21 lentilles en 15 groupes. Ce zoom est destiné, jusqu’à nouvel ordre, aux boîtiers Sony. On est en droit d’espérer que cet outil ne servira pas seulement pour « de magnifiques photos de lever et de coucher de soleil » comme indiqué dans le prospectus du fabricant.

Sony FE 28-70 mm F/2.0 GM (2024)

Ce zoom est concurrent direct du modèle Canon équivalent de 2018 (cf supra). Une différence notable est son poids qui reste inférieur au kilogramme. Ce qui le rendra plus utilisable comme « généraliste ». Il n’en va malheureusement pas de même pour le prix. Mise au point : 38cm. Diamètre x Longueur : 93x140mm.